|

|

| |

| |

|

Anmerkungen

zur

Geschichte und Gegenwart des

|

|

Yoga

in Deutschland

|

|

|

von

Dr.Christian Fuchs

|

|

|

|

Zu

einem der interessantesten

Kapitel in der kulturellen Begegnung zwischen

Indern und Deutschen gehört sicherlich die Rezeption des

indischen Yoga in Deutschland. Wir

beobachten in der Bundesrepublik vor allem seit dem Ende

der sechziger Jahre einen wahren Yoga-Boom, der bis heute

unvermindert anhält. Aus dieser Tatsache schließen

manche Beobachter, die Aufnahme und Umsetzung des

indischen Yoga in Deutschland sei neueren Ursprungs. Dass dem nicht so ist,

dass Yoga in unseren Breiten vielmehr

seit über einhundert Jahren systematisch praktiziert

wird, soll der folgende Beitrag zeigen. Dabei lassen wir

nicht nur die wichtigsten Stationen der hiesigen

Yoga-Geschichte Revue passieren, sondern es soll auch der

zentralen Frage nachgegangen werden, ob – und falls ja,

wie – der hierzulande praktizierte Yoga gegenüber

seinem indischen „Original“ verändert worden ist.

|

|

|

|

|

|

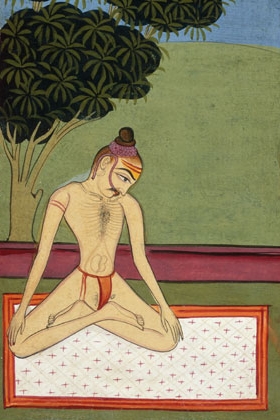

1.1 Der

indische Yoga im Spiegel früher europäischer

Reiseberichte

|

|

|

|

Die

Geschichte der Yoga-Rezeption in Deutschland, die gegen

Ende des 19. Jahrhunderts greifbar wird, hat eine längere

Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte umfaßt die ganze

Zeitspanne der neuzeitlichen Erschließung des indischen

Yoga durch die Europäer, und hier besonders durch die

Deutschen.

Wie

allgemein bekannt sein dürfte, setzte mit Gründung der

britischen und niederländischen Ostindiengesellschaften

ab 1600 ein reger Reiseverkehr nach Indien ein. Einzelne

Kaufleute und Missionare verfaßten in der Folge ausführliche

Berichte über ihre Reisen. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

finden sich in den literarischen Zeugnissen dieser

Indienfahrer vermehrt Hinweise auf sogenannte

„Fakirexperimente“.

„Fakirismus“

war das

Schlagwort, unter das in jenen Reiseberichten ganz

unterschiedliche Phänomene der indischen Kultur

subsumiert wurden. Indische Yogins und Entsager fielen

genauso unter diese Kategorie wie landestypische Bettler,

Asketen, Zauberer oder Akrobaten. Noch 1908 – und selbst

1921 in der Neuauflage - hat Richard Schmidt sein

umfangreiches Buch über die „Yoga-Lehre und Yoga-Praxis

nach den indischen Originalquellen“ (Untertitel) mit dem

- verräterischen und offensichtlich erfolgreichen -

Haupttitel „Fakire und Fakirtum“ versehen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.2 Die

wissenschaftliche Aufbereitung des Yoga

|

|

|

Während

sich das undifferenzierte Bild über den indischen Yoga

im Alltagsbewußtsein der Deutschen also teilweise bis

in die Moderne hielt, bemühte sich die akademische

Forschung seit Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend

um eine wissenschaftliche Aufbereitung des Themas. Das

bedeutete zu jener Zeit hauptsächlich philologische

Arbeit, nämlich die Erlernung der indischen

Sanskrit-Sprache und die Exploration der greifbaren

literarischen Quellen.

Getragen

vom Enthusiasmus des aufkommenden „Orientalismus“

machten sich zunächst Pioniere wie Johann Gottfried Herder

oder die Gebrüder von Schlegel an die Entschlüsselung

indischer Yoga-Texte. So brachte Wilhelm von Schlegel, der

1818 auch den ersten deutschen Lehrstuhl für Indologie in

Bonn besetzte, schon 1823 die erste kritische Ausgabe der „Bhagavadgita“

mit einer lateinischen Übersetzung heraus. Ein weiteres

Grundlagenwerk aus deutscher Feder war die im Jahre 1896

publizierte Studie über „Sāmkhya und Yoga“ von

Richard Garbe. Drei Jahre zuvor hatte Hermann Walter

in München seine Dissertation über den wichtigen

Yoga-Text „Hathayogapradīpikā“

vorgelegt.

Im

Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts finden

sich in Bezug auf den indischen Yoga somit drei

unterschiedliche Gruppen:

-

die

relativ kleine Gruppe der (Fach-)Wissenschaftler,

die mit einer zunehmenden Zahl qualifizierter Studien

begonnen hatte, die philosophischen Lehren, religiösen

Intentionen und psycho-physischen Techniken des

indischen Yoga zu erforschen. Eingeschlossen in ihren

akademischen „Elfenbeinturm“ hatte diese Gruppe

aber wenig Einfluß auf das gesellschaftlich

verankerte Yoga-Verständnis;

-

die

große Masse der Bevölkerung, die weitgehend

am überkommenen Bild des Yoga festhielt. In den Köpfen

vieler Deutscher saß - und sitzt teilweise noch immer

- das Bild vom indischen Yogin als dem Typus des

asketischen Büßers, artistischen Gauklers oder

zaubermächtigen Fakirs;

-

die

kleine Schar von Pionieren, die in jenen Tagen

mit einer ersten systematischen Rezeption von

Yoga-Praktiken begann.

Dieser

interessanten Gruppe wollen wir uns im folgenden zuwenden.

|

|

|

|

|

|

1.3 Die

beginnende Rezeption des Yoga in Deutschland (bis

1918)

|

|

|

|

Mit

dem ausgehenden 19. Jahrhundert wird erstmals eine

organisierte und systematische Rezeption des Yoga in

Deutschland nachweisbar. Diese Rezeption kristallisierte

sich zunächst in der Theosophischen Szene. Am

17.11.1875 war in New York von Henry Steel Olcott,

Helena Petrowna Blavatsky und William Quan Judge

die erste „Theosophische Gesellschaft“ gegründet

worden. Frau Blavatsky (1831-1891), die schon damals als

die Grand Old Lady der Theosophie galt, ging erst in ihrem

Spätwerk „Die

Geheimlehre“ näher auf den indischen Yoga ein.

Die Aussagen, die sie dort zum Thema machte, genügten

aber, um der theosophischen Bewertung des Yoga für lange

Zeit eine bestimmte Richtung zu geben.

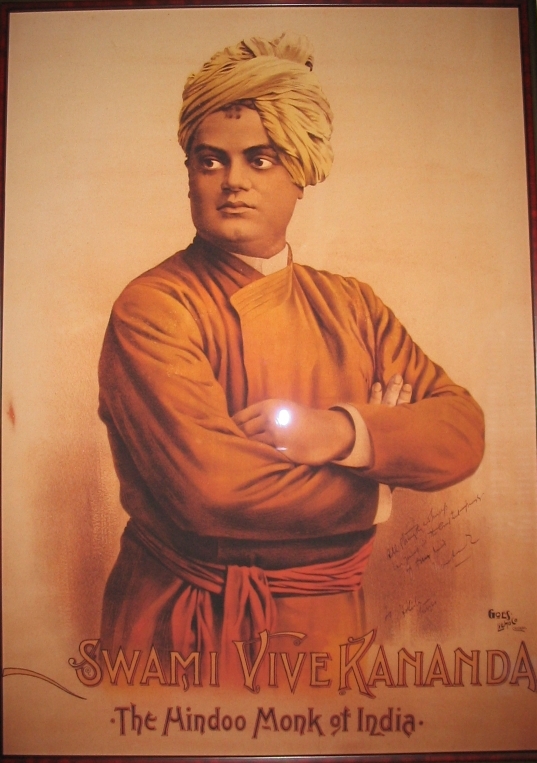

Frau

Blavatsky hielt die Zeit für gekommen, die geistigen

Techniken des indischen Rāja-Yoga für ihre Anhänger

zu empfehlen. Wie wir heute wissen, war es vor allem der

indische Yogin Svāmī Vivekananda, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts

den Begriff „Rāja-Yoga“ in Indien popularisiert hatte.

Mit dem Terminus „Rāja-Yoga“ bezeichnete Vivekānanda

die Traditionen und Techniken auf der Grundlage der Yogasūtras

des Patañjali.

Mit

Svāmī Vivekānanda teilte Frau Blavatsky die Wertschätzung

des Rāja-Yoga und seiner meditativen Techniken. Und mit

Vivekānanda teilte sie auch die Ablehnung des sogenannten Hatha-Yoga,

jener relativ späten Entwicklung des indischen Yoga, die

zunächst vor allem am physischen Geschehen des Übenden

ansetzt. Frau Blavatsky ging aber noch weiter. Der Hatha-Yoga,

der unter anderem die Vielzahl der uns heute so geläufig

erscheinenden Körperübungen (āsana) und Atemtechniken (prānāyāma)

hervorgebracht hat, galt ihr als höchst gefährlich und

moralisch äußerst verwerflich. Sie ging sogar so weit,

dem Hatha-Yoga „dämonische“ Kräfte zu unterstellen

und warnte in diesem Sinne:

„Ich

möchte jedem Schüler strengstens davon abraten,

irgendeine dieser Hatha Yoga Übungen zu versuchen, denn

er wird sich entweder gänzlich ruinieren oder sich selbst

soweit zurückwerfen, dass es nahezu unmöglich sein wird,

den verlorenen Boden in dieser Inkarnation

wiederzugewinnen ... Hütet euch sage ich!“

Mit

ihrer Dämonisierung des Hatha-Yoga setzt sich Frau

Blavatsky dann aber doch deutlich von dem Yoga-Ansatz

Vivekānandas ab. Bei der Theosophin zeigen sich hier

starke Einflüsse christlich-inspirierten Gedankengutes.

Damit erhalten wir ein erstes Indiz für die zu

beobachtende Transformation des indischen Yoga bei

seiner Aufnahme im Westen.

Auf

deutscher Seite war es vor allem der Theosoph Franz Hartmann

(1838-1912), der viel für die Ausbreitung des

Yoga-Gedankens tat. Mit zahlreichen Artikeln in seiner

Zeitschrift „Lotusblüten“ (ab 1908: „Neue Lotusblüten“)

unterstützte er das von Frau Blavatsky gelehrte Yoga-Bild

tatkräftig. Auch für Hartmann ist der Hatha-Yogin der Übelsten

einer: „Von Täuschungen umgeben, selbst eine Täuschung,

kümmert er sich nicht um die Wahrheit und dient der Lüge,

wenn sie ihm dienlich dünkt.“

Fassen

wir zusammen, welche wichtigen Elemente der prämodernen

indischen Yoga-Tradition die frühe deutsche Theosophie

weitgehend übernommen hat:

-

Die

Theosophen pflegen das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis

mit einem deutlichen Hierarchie-Gefälle zwischen dem

- idealiter - verehrten Lehrer (guru) und demütigen

Schüler (cela).

-

Die

Theosophen geben ihre Yoga-Lehren ebenfalls als

Geheimwissen weiter und tradieren damit die

esoterische Unterrichtspraxis Indiens (im Gegensatz

zur exoterischen Yoga-Vermittlung vieler moderner

Yoga-Schulen im Westen).

-

Die

Theosophen übernehmen auch zentrale Grundkonzepte

der indischen Yoga-Philosophie; etwa das Konzept

des „Kreislaufs der Wiedergeburten“ (samsāra), das

Prinzip der „Vergeltung der Tat“ (karma) oder die

Idee der „Befreiung“ (moksha) aus dem leidhaften

Zustand des weltlichen Daseins, die von nahezu allen

indischen Yoga-Systemen als eigentliches Ziel des Yoga

formuliert wurde.

Dagegen

zeigen sich in den folgenden Bereichen signifikante Abweichungen

theosophischer Konzepte von den inhaltlichen Vorgaben des

prämodernen Indien:

-

Die

(frühen) Theosophen verwerfen die Techniken des

indischen Hatha-Yoga völlig. Teilweise wird

dieses Yoga-System sogar richtiggehend dämonisiert.

-

In

den literarischen Werken namhafter Theosophen zeigt

sich eine Überformung des Yoga mit

christlich-inspirierten Elementen. Besonders der

yogische Befreiungszustand (moksha, kaivalya) wird bei

vielen westlichen Theosophen mit

christlich-angehauchter Terminologie bezeichnet und

gedeutet.

-

Nicht

wenige theosophische Schriften halten eine auffällige

Distanz zu den Ergebnissen der einschlägigen

Forschung. Diese Distanz und Spannung ist der prämodernen

indischen Yoga-Tradition schon deswegen fremd, weil

hier eine weitgehende Kongruenz von Konzeption

(Theorie) und Umsetzung (Praxis) des Yoga besteht.

-

Namhafte

Theosophen - wie Katherine Tingley

(gest.1929), die Präsidentin der „Theosophical

Society“ in Amerika - sind bemüht, eine Art „Gemeinnützigkeit“

des theosophischen Yoga nachzuweisen. Dieser

Versuch einer sozial-orientierten Legitimation des

Yoga steht in deutlichem Kontrast zur

individualistischen Ausrichtung vieler traditioneller

indischer Yoga-Wege.

|

|

|

|

|

|

|

|

Großen

Einfluß auf die hiesige Yoga-Rezeption hatten noch andere

Entwicklungen. Um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert

- und in den Jahren danach - erschienen in

Deutschland zahlreiche Schriften, die völlig neuen

Yoga-Konzepten das Wort redeten. Es waren dies Lehrbücher,

Traktate und Broschüren, die zumeist dem Thema Okkultismus

verpflichtet waren. Wie allgemein bekannt, wurde

Mitteleuropa in jener Zeit von einer Flut

„esoterischer“ Literatur überschwemmt. Zahlreiche

Gruppen, Logen und Zirkel wetteiferten um die Gunst des

Publikums und priesen ihre verheißungsvollen

„Geheimtechniken“ an.

Ganz

auf dieser Linie lagen etwa die Schriften der Berliner

„Talisman Bibliothek“, die zunächst von H.W. Bondegger

(das ist H. Rothweiler) herausgegeben wurde.

Einzelne Titel dieser Reihe, wie „In zwei Stunden nicht

mehr nervös!“ (Bd.

3) oder „Die Bemeisterung des Todes“

(Bd.8), verraten schon von den Formulierungen her

die Diktion ihres Inhalts. Hier wurde der Versuch

unternommen, esoterische Praktiken und Überlieferungen

der ganzen Erde für den „Hausgebrauch“ des modernen

Abendländers nutzbar zu machen. So dienten denn auch

Techniken des indischen Yoga als willkommene Bereicherung

des esoterischen „Speisezettels“.

Von

dem - von allen traditionellen Yoga-Wegen angestrebten -

Ziel einer Befreiung des Individuums aus dem Kreislauf der

Wiedergeburten ist in den von Bondegger herausgegebenen

Schriften keine Rede. Vielmehr handelt es sich bei seiner

„Übersetzung“ um eine Unterweisung in praktischer Magie.

Der Leser soll dadurch befähigt werden, seine

egoistischen Neigungen und Wünsche zu verwirklichen und

seine profanen Kräfte und Fähigkeiten zu vervielfachen.

Der Typus des indischen Yogin ist dagegen der des Mystikers.

Den klassischen indischen Yoga können wir sogar als

mystischen Weg par excellence bezeichnen. Das Ziel des

Yogin ist kein immanentes, sondern ein explizit

transzendentes; auch wenn die Realisierung des Heils -

nach den späteren Yoga-Texten - schon zu Lebzeiten und in

der Welt erreicht werden kann.

Dazu

passen noch zwei andere grundsätzliche Neuerungen, die

durch die genannten Schriften eingeführt wurden: die

Weitergabe von Yoga ohne persönlichen Lehrer (guru) und

die Verbreitung der Yoga-Lehren in und für die breite Öffentlichkeit.

Allerdings

haben diese beiden Neuerungen unterschiedliches Gewicht. Während

ein öffentlicher Zugang zu Yoga-Konzepten bisweilen auch

im alten Indien beobachtet werden konnte (denken wir etwa

an die große Verbreitung der Bhagavadgītā), wiegt die

Weitergabe von Yoga ohne persönlichen Lehrer weitaus

schwerer. Die Anleitung und Betreuung durch einen persönlichen

Lehrer (guru) gehört nach indischer Lesart zu den

konstitutiven Elementen der Yoga-Vermittlung. Der Übergang

von der persönlichen Vermittlung durch einen Lehrer zu

der unpersönlichen Aneignung von Wissen durch ein

Lehrbuch bedeutet somit nicht nur einen Wechsel des

Unterrichts-Mediums. Dieser Übergang markiert vielmehr

einen gravierenden Einschnitt in der neuzeitlichen

Yoga-Rezeption. Ohne diesen Einschnitt wäre das heute überreiche

Angebot an Yoga-Lehrbüchern ebensowenig denkbar, wie die

im Westen inzwischen gewinnbringend vermarktete Idee, man

könne Yoga im Selbststudium, also quasi im

„Do-it-yourself-Verfahren“, erlernen.

Interessanterweise zeitigt diese im Abendland geborene

Idee seit geraumer Zeit auch in Indien Wirkung und hat

dort - in einer Art „Reimport“ - die moderne

Yoga-Szene nachhaltig beeinflußt.

Halten

wir fest, welche bedeutsamen Veränderungen

durch die okkultistischen Strömungen der ausgehenden

Kaiserzeit am importierten Yoga vorgenommen wurden:

-

Der

mystische

Charakter des auf ein spirituelles Ziel ausgerichteten

indischen Yoga wird profanisiert und - teilweise sehr

egoistischen - magischen Zwecken unterworfen.

-

Die

Weitergabe

von Yoga findet vermehrt auf

literarischem Weg statt und blendet

die traditionelle persönliche

Beziehung von Lehrer und Schüler weitgehend aus.

-

Gleichzeitig

wenden sich die einschlägigen literarischen

Erzeugnisse an die breite

Öffentlichkeit.

-

Zusammengefaßt

können wir sagen, dass Bondegger und andere Autoren

mit ihren Schriften die Grundlagen für eine Säkularisierung

und Utilisierung des in Deutschland

praktizierten Yoga legen und damit die deutsche

Yoga-Rezeption erstmals nachhaltig verändern.

|

|

|

|

|

|

1.4 Die

Anfänge einer eigenständigen Yoga-Praxis (bis

1945)

|

|

|

|

Der

erste Weltkrieg - mit seinen eminenten

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen - tat der deutschen

Yoga-Rezeption keinerlei Abbruch. Vielmehr kam es bereits

in den ersten Nachkriegsjahren zu einer Intensivierung des

allgemeinen Interesses an östlicher Kultur. Als

signifikanter Indikator für diese indienfreundliche

Stimmung mag etwa der Erfolg des Buches „Siddhartha“

von Hermann Hesse stehen, das 1922 erstmals in

Berlin erschien und zu Hesses bekanntesten Frühwerken zählte.

Von

diesem allgemeinen Trend profitierte natürlich auch der

indische Yoga. Die praktische Ausübung von Yoga gewann

gegen Ende der zwanziger Jahre derart an Popularität, dass

G.R. Heyer 1933 auf der ersten „Eranos-Tagung“

in der Schweiz kritisch anmerkte:

„Es

ist Mode geworden, zu introspizieren, zu meditieren, Yoga

zu treiben. Aber nur der innerste Notstand führt legitim

zu solchem Geschehen ... Aber ohne solche wesentlichen

Unterschiede zu beachten, wendet man vielfach Yoga-, Atem-

und Gymnastikübungen, indisch-asketische Diät heute und

hier an.“

Einen

wesentlichen Beitrag zu dieser ersten Popularisierung

des Yoga leistete sicher die zunehmende Anerkennung seiner

Methoden durch die westliche Wissenschaft. Ein bekanntes

Beispiel hierzu sind die Arbeiten des Berliner

Nervenarztes Johannes Heinrich Schultz (1884-1970),

der das sogenannte „Autogene Training“ (AT) begründet

hat. Schultz bezog sich in mehreren seiner Publikationen

direkt auf den indischen Yoga und widmete dem Verhältnis

von Yoga und AT auch eigene Beiträge. In diesem

Zusammenhang ist es vielleicht interessant zu erfahren, dass

Schultz die „Oberstufe“ seines AT noch 1932 als physiopsychologisch

rationalisierten und systematisierten Yoga

bezeichnet hatte ,

während er seit 1950, nachdem sich das AT allgemeine

Anerkennung erworben hatte, methodische Anleihen des AT am

Yoga strikt verneinte.

|

|

|

|

Vor

dem zweiten Weltkrieg ließen sich immer mehr Europäer

auf den Yoga ein. Relevante

Akzente für die Aufnahme und Umsetzung des Yoga in

Deutschland wurden in den dreißiger Jahren dabei vor

allem von einem Mann gesetzt: von Boris Sacharow

(1899-1959). Sacharow war nach den vorliegenden Quellen nämlich

der erste, der hierzulande eine Yoga-Schule moderner Prägung

gegründet hat. Aufgrund eigener Aussagen Sacharows und

aufgrund meiner Forschungen, läßt sich jetzt mit

ziemlicher Sicherheit feststellen, wann der Exilrusse

seine Yoga-Schule ins Leben rief: 1939 im Zentrum Berlins.

Sacharow hat demnach von 1939 bis 1943, als seine Schule

ausgebombt wurde, in einer eigenen Institution regelmäßig

praktischen Yoga-Unterricht gegeben. Er sah sich freilich

gezwungen, seine Yoga-Kurse unter dem Tarnnamen

„Indische Körperertüchtigung“

durchzuführen. Der Journalist Hans Daiber

äußert dazu:

„Daß

dies alles möglich war für jemanden, der in der

Hauptstadt des Dritten Reiches lebte, ist erstaunlich.

Sacharow meinte, er habe die Behörden von der

Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit überzeugen können.“

Etwa

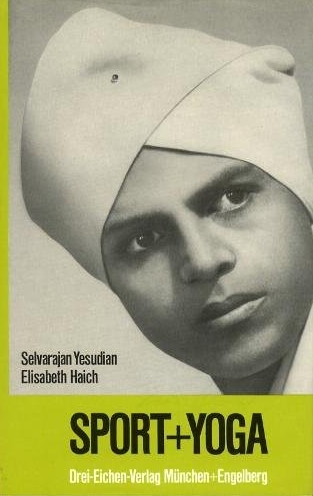

zur selben Zeit fand in Budapest eine weitere wichtige

Schulgründung statt. Dort taten sich der Südinder

Selvarajan Yesudian (1916-1998) und die Ungarin

Elisabeth Haich (1897-1994) zusammen. Ab 1940

unterrichtete Yesudian im - zur Yoga-Schule

umfunktionierten - Bildhaueratelier von Frau Haich regelmäßig.

Wie Yesudian später berichtete, nahmen an seinem

Unterricht Personen aus allen sozialen Schichten der

ungarischen Gesellschaft teil.

Zunehmende

Kriegswirren forderten freilich auch hier ihren Tribut.

Nach der Zerstörung ihres Domizils Anfang 1945

verlagerten Yesudian und Haich die Yoga-Kurse vorübergehend

nach Pest. Bei Kriegsende kehrten sie an den alten

Standort zurück und unterrichteten noch bis 1948. Dann

jedoch mußte die Yoga-Schule auf Anordnung der

kommunistischen Regierung geschlossen werden und die

beiden Yogalehrer emigrierten in die Schweiz. Dort setzten

sie ihre Arbeit bis Mitte der neunziger Jahre fort.

Mit

Sacharow und Yesudian/Haich wurde also die Yoga-Schule

moderner Prägung ins Leben gerufen. Auf diese Weise fand

die Yoga-Vermittlung in Deutschland ein neues Forum: eine

eigenständige Institution, die regelmäßig - und in der

Regel gegen Entgelt - praktischen Yoga vermittelt und zu

der weite Kreise der Bevölkerung Zugang haben.

Aber

nicht nur in dieser Hinsicht leisteten die genannten

Yogalehrer Pionierarbeit. Sacharow und Yesudian/Haich

bedienten sich in ihrem Unterricht und in ihren

Yoga-Publikationen, die vorwiegend nach dem Krieg

erschienen, einer recht sachlichen Sprache und eines eher

nüchternen Vermittlungs-Stils. Sie hoben zunächst vor

allem auf die Funktionalität und gesundheitliche Wirkung

der von ihnen gelehrten Yoga- Übungen ab. Vergleicht man

ihre Darstellung der Yoga-Techniken mit denen früherer

Lehrbücher (vor 1930), dann wird der Unterschied sofort

augenfällig. Hatten sich die meisten älteren Yoga-Lehrbücher

noch in reißerischen Ankündigungen, vollmundigen

Versprechungen und dunklen Warnungen ergangen, so stand

jetzt eine wohltuende Versachlichung des Themas im

Vordergrund.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.5 Stationen

der Yoga-Entwicklung in der BRD und in der DDR (bis 1990)

|

|

|

|

Die

deutsche Yoga-Rezeption nach dem zweiten Weltkrieg

erreicht gegenüber der Verbreitung des Yoga vor 1945

bemerkenswerte Ausmaße. Dies gilt vor allem für die

Entwicklung in den alten Bundesländern, die ich in vier

einzelne Phasen unterteilt habe. Auch auf die Geschichte

des Yoga in der DDR soll ein kurzer Blick geworfen werden.

|

|

|

|

|

|

1.5.1 Yoga

in der BRD: Die erste Phase der Konsolidierung (1945-1955)

|

|

|

|

In

den ersten Nachkriegsjahren wurde die bundesdeutsche

Yoga-Szene zunächst durch die beiden Yoga-Schulen geprägt,

die schon während des Krieges aktiv gewesen waren. Die

Schulen von Sacharow und Yesudian/Haich setzten ihre

begonnene Arbeit fort und trugen so zu einer allgemeinen

Konsolidierung der Yoga-Szene bei.

Boris

Sacharow führte nach 1947 in Bayreuth und Nürnberg die Tätigkeit

seiner „Ersten Deutschen Yogaschule (EDY)“ weiter. Er

gab zahlreiche Yoga-Kurse und hatte so eine stetig

wachsende Zahl von treuen Schülern. Sacharow hielt dabei

engen schriftlichen Kontakt mit seinem eigenen

Yoga-Meister, dem indischen Yogin Svāmī Shivānanda

(1887-1963). Shivānanda gilt heute als der Begründer

einer populären Yoga-Richtung, die sich von Indien aus über

nahezu die ganze Welt verbreitete. Mit Sacharow, der 1959

bei einem Autounfall starb, konnte diese Richtung auch in

Deutschland endgültig Fuß fassen.

Auch

die Yoga-Schule von Selvarajan Yesudian und Elisabeth

Haich gelangte in der Zeit nach 1948 zur vollen Blüte.

Die beiden Yogalehrer setzten, wie oben berichtet, ihre Tätigkeit

in der eigenen Schule in Zürich fort und initiierten in

den darauffolgenden Jahren ein ganzes Netz von

Zweigstellen in mehreren Schweizer Städten. Die

„Yoga-Schule Yesudian-Haich“ avancierte so zu einer

der größten und bekanntesten Einrichtungen ihrer Art in

Europa. Einschlägige Publikationen von Yesudian und Haich

erlangten sogar Weltgeltung. So erschien das Buch „Sport

+ Yoga“, das beide Autoren im Jahre 1949 in der ersten

deutschsprachigen Auflage herausbrachten, 1984 in München

bereits in der 29.Auflage. Mit einer Übersetzung in 18

verschiedene Sprachen und über 3 Millionen verkauften

Exemplaren dürfte es wohl das am meisten verbreitete

westliche Yoga-Buch der Gegenwart sein.

|

|

|

|

Neben

den großen Schulen von Sacharow und Yesudian/Haich waren

in der ersten Phase der Nachkriegsentwicklung vor allem

drei bekannte Fach-Autoren in der Ausbreitung des Yoga

aktiv:

-

der

Yoga-Schriftsteller Heinrich Jürgens (1880-1966),

der schon in den dreißiger Jahren zum Thema Yoga

publiziert hatte;

-

der

Yoga-Schriftsteller Felix Riemkasten (1894-1969),

der neben seiner literarischen Tätigkeit ab 1953 eine „Hatha-Yoga-Schule“

in Stuttgart aufbaute;

-

der

Yoga-Schriftsteller Hans Ulrich Rieker (1920-1979),

der 1952 - unter dem Mönchsnamen Dapa Kassapa - in

den buddhistischen Orden „Arya

Maitreya Mandala“

eintrat.

Betrachtet

man die bekannten deutschen Yoga-Schriftsteller der frühen

Nachkriegszeit (Sacharow, Yesudian/Haich, Jürgens,

Riemkasten und Rieker) unter einem Blickwinkel, dann fällt

folgende Gemeinsamkeit auf: Alle genannten Autoren waren

auch in der praktischen Weitergabe des Yoga aktiv, in der

Regel sogar mit eigenen Yoga-Schulen. Damit wirkten sie

gleichermaßen auf der theoretischen wie praktischen Ebene

der Yoga-Rezeption und trugen sehr zu deren Konsolidierung

in der Gesellschaft bei.

|

|

|

|

|

|

1.5.2 Yoga

in der BRD: Die zweite Phase der Institutionalisierung (1956-1966)

|

|

|

|

Die

zweite Phase der westdeutschen Yoga-Entwicklung zeichnet

sich durch eine vermehrt einsetzende Gründung diverser

Yoga-Institutionen aus. Neben weiteren Yoga-Schulen treten

nun erstmals private Einrichtungen in Erscheinung, die

sich mit sogenannter „angewandter Yoga-Forschung“ befassen.

Einer

der ersten Yogalehrer, die in dieser Richtung aktiv

wurden, war Winfried Eggert. Eggert hatte schon

1956 begonnen, einen „Bund der Yoga-Freunde in

Deutschland“ aufzubauen. Dieser Bund zählte 1961

angeblich über 600 Mitglieder.

Wenn

es einen Mann gab, der seit dem Ende der fünfziger Jahre

Entscheidendes für die Vernetzung und

Institutionalisierung der westdeutschen Yoga-Szene getan

hat, dann war dies Otto-Albrecht Isbert

(1901-1986). Isbert hatte sich bereits als

Yoga-Schriftsteller einen Namen gemacht, als er am 1. April

1962 in Freudenstadt das „Deutsche Yoga-Institut für

Forschung, Lehre und Praxis e.V.“ (DYI) gründete. Das „Deutsche Yoga-Institut“ entwickelte

bis 1977 zahlreiche Aktivitäten und gab der westdeutschen

Yoga-Szene vielfältige Impulse. Nach 1977 - drei Jahre

nach dem Ausscheiden Isberts - stagnierte die

Institutsarbeit allerdings.

|

|

|

|

|

|

1.5.3 Yoga

in der BRD: Die dritte Phase der Organisation (1967-1979)

|

|

|

|

Mit

dem Jahr 1967 setzt die dritte Phase der bundesdeutschen

Yoga-Entwicklung ein, in der die beiden großen Yoga-Verbände

ihre Wirksamkeit beginnen. Die Zeit bis 1979 steht daher

unter dem Zeichen einer nachhaltigen Mobilisierung und

Organisation der hiesigen Yoga-Szene.

Ende

April 1967 trafen sich in Berlin namhafte westdeutsche

Yogalehrer. Die Einladung hierzu war von Dr. Isbert - im

Namen des DYI - ergangen. Isbert hatte schon seit 1964

zielstrebig auf die Schaffung eines Fachverbandes für

Yoga-Lehrkräfte hingewirkt. Schließlich kam es zu dem

genannten Treffen in Berlin, bei dem dann am 1. Mai

1967 von 18 anwesenden Yogalehrer/innen ein eigenständiger

„Berufsverband Deutscher Yogalehrer e.V.“

(BDY) gegründet wurde.

Der BDY verabschiedete 1979 seine „Rahmenrichtlinien für

die Ausbildung zum Yogalehrer“. Damit lag erstmals eine

bundesweite Ausbildungsordnung für Yoga-Lehrkräfte vor,

die auch den Arbeitsämtern zugänglich gemacht wurde.

Durch

eine Spaltung des „Deutschen Yoga-Instituts“ auf dem

„Ersten Deutschen Yoga-Kongreß“

im Mai 1970 kam es am 1. Juni 1970 zur Gründung

der „Deutschen Yoga-Gesellschaft e.V.“ (DYG).

Vorsitzender dieser neuen Organisation war bis 1973 der

Kurarzt Hans-Gottfried Schmidt.

Beide

Verbände, der „Berufsverband Deutscher Yogalehrer“

und die „Deutsche Yoga-Gesellschaft“, waren von 1975

bis 1979 durch einen gemeinsamen Dachverband - die „Deutsche

Yoga-Union“ - verbunden. In jenen Jahren gab es auch

eine intensive Kooperation beider Vereine auf der

organisatorischen und inhaltlichen Ebene. Seit 1979 gehen

BDY und DYG aber wieder ihre eigenen Wege.

Die

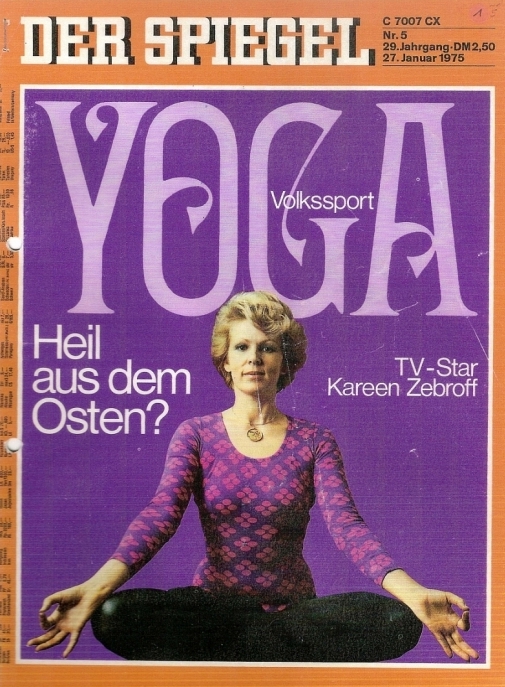

Gründung und Expansion der beiden genannten Verbände fällt

in eine Zeit, in der die westdeutsche Yoga-Rezeption einen

regelrechten Boom erfuhr. Dieser Boom, der mit dem

Beginn der siebziger Jahre einsetzt, spiegelt sich auch in

der nunmehr stark einsetzenden Präsenz des Yoga in den Medien

wieder. Umgekehrt regte diese Medienpräsenz die Nachfrage

nach Yoga noch mehr an.

So

lief etwa seit Ende 1973 in der „Sportinformation“ des

„Zweiten Deutschen Fernsehens“ (ZDF) der fünfminütige

Beitrag „Yoga für Yeden“, der von der

deutsch-kanadischen Yogalehrerin Kareen Zebroff

moderiert wurde. Der Beitrag fand offenbar so viel

Anklang, dass das ZDF sich entschloß, Frau Zebroffs

Tele-Kursus ab Anfang 1975 in die beliebte Sendung

„Drehscheibe“ aufzunehmen. Der damalige Chef der

ZDF-Sportredaktion, Hanns Joachim Friedrichs, kommentierte

den ungewöhnlichen Erfolg der Darbietung mit den Worten:

„Gesegnetes Timing. Wir müssen einen rohen Nerv

getroffen haben.“

Die

große Popularität, die der Yoga in jenen Jahren gewann,

veranlaßte den „Spiegel“ im Januar 1975 zu einer ausführlichen

Titelstory über das Thema: „Volkssport Yoga - Heil

aus dem Osten?“ Die Ausweitung der Yoga-Rezeption

sollte dort mit eindrucksvollen Zahlen belegt werden:

„Yoga,

die Kunst der leib-seelischen Selbstkontrolle, ist dabei

zu einer Art Volkssport mit tieferer Bedeutung geworden:

Mindestens 100.000 Westdeutsche, schätzen Experten,

turnen tagtäglich die komplizierten Yoga-Figuren ... und

der Zustrom schwillt stetig an.“

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.5.4 Yoga

in der BRD: Die vierte Phase der Professionalisierung (1979-1990)

|

|

|

|

Die

Auflösung der „Deutschen Yoga-Union“ im Herbst 1979

steht gleichzeitig für den Übergang in eine neue Phase

der bundesdeutschen Yoga-Geschichte. Diese Phase zeichnet

sich weniger durch organisatorische Neuerungen aus. In ihr

treten vielmehr andere Bestrebungen in den Vordergrund,

die zusammenfassend als Professionalisierung der

Yoga-Rezeption gewertet werden können. Ich möchte drei

wichtige Aspekte dieser Entwicklung kurz ansprechen:

-

Die beiden großen Yoga-Verbände (BDY, DYG), aber

auch andere Institutionen, bemühen sich um eine Standardisierung

und qualitative Sicherung der Ausbildung zum/zur

Yogalehrer/in. Damit einher geht der Versuch, staatliche

Anerkennung für bestimmte Ausbildungsgänge zu erlangen

oder zumindest verbindliche „Mindestanforderungen“ für

die Zulassung zum Yogalehr-Beruf durchzusetzen.

-

Einzelne Bereiche der Yoga-Praxis erfahren eine

Erweiterung und Vertiefung. So rückt beispielsweise eine

spezifische Yoga-Therapie stärker ins Blickfeld

der Öffentlichkeit.

Die praktische Weitergabe von Yoga wird also immer häufiger

mit therapeutischen Zwecken verbunden. Diese Entwicklung

steht sicher in Zusammenhang mit dem deutlichen Image- und

Vertrauensverlust, den die westliche Schulmedizin in den

letzten beiden Jahrzehnten erlitten hat.

-

Gleichzeitig ist nun eine zunehmende Vernetzung

von Yoga-Forschung und Yoga-Praxis zu beobachten. Hier

verstehen sich vor allem einige deutsche Yoga-Institute

als „Schnittstelle“ zwischen der wissenschaftlichen

Exploration und der praktischen Anwendung bestimmter

Yoga-Techniken.

|

|

|

|

|

|

1.5.5

Yoga in der DDR – eine kurze Übersicht

|

|

|

|

Die

Yoga-Entwicklung in der DDR, die ein weiteres Kapitel der

deutschen Yoga-Rezeption darstellt, konnte in meiner 1990

erschienenen Dissertation noch keinen Eingang finden.

Daher möchte ich hier einige Aspekte dieses interessanten

Themas nachtragen.

In

den fünfziger, sechziger und den frühen siebziger Jahren

kann in der DDR noch nicht von einer nennenswerten

Yoga-Szene gesprochen werden. Diese Situation war vor

allem bedingt durch die skeptische oder sogar ablehnende

Haltung maßgeblicher Parteifunktionäre der SED und

anderer Blockparteien, die im Yoga in erster Linie eine religiöse

Praktik sahen. Für viele Verantwortliche in Staat und

Gesellschaft der DDR war Yoga damit auch Teil des „Opium

des Volkes“ (Karl Marx) ,

das dem revolutionären und materialistischen Anspruch der

sozialistischen Ideologie entgegenstand. Entsprechend

ablehnend war die Haltung der gesellschaftlichen

Institutionen und der Massenorganisationen gegenüber

einer Ausübung von Yoga. Ende der fünfziger Jahre gab es

sogar einen offiziellen Beschluß des „Deutschen Turn-

und Sportbundes“ (DTSB) der DDR, der Yoga als

„schlimmen Mystizismus“ deklarierte und quasi ein

„Yoga-Verbot“ für alle vom DTSB organisierten

Veranstaltungen aussprach.

Andererseits zeigt dieses Verbot auch, dass einzelne

Yoga-Aktivitäten bereits zu jener Zeit existiert haben müssen.

Ansonsten wäre ein ausdrückliches Verbot derartiger

Aktivitäten sicher überflüssig gewesen.

Eine

spürbare Änderung dieser Umstände brachte erst die Veränderung

der politischen Großwetterlage mit sich. Nach dem

Einsetzen des ersten Tauwetters zwischen Ost und West –

etwa mit dem Abschluß des „Grundlagenvertrages“

zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Dezember 1972 -

und einigen politischen und gesellschaftlichen Reformen

des Politbüros der DDR unter Erich Honecker wurde in den

siebziger Jahren auch die Haltung vieler DDR-Offizieller

gegenüber dem Yoga freundlicher.

So

berichtete der „esotera“-Redakteur Claus Claussen 1977

in einem Artikel über die bundesdeutsche Yoga-Szene von

einer Serie „Yoganastik für jedermann“, die zu jener

Zeit in der Ostberliner „National-Zeitung“ erschien.

Ein

wichtiger Meilenstein in der Etablierung und Absicherung

einer eigenen Yoga-Szene in der DDR war dann die Gründung

des „Arbeitskreises für Yoga und altindische

Medizin“ in Leipzig. Dieser Arbeitskreis „...

konstituierte sich 1979 als ein Gremium am Yoga

interessierter Indologen, Ärzte, Naturwissenschaftler,

Physiotherapeuten, Sportlehrer und Laien, die aus jeweils

ihrer Sicht eine interdisziplinäre Diskussion über

Geschichte, Quellen, wissenschaftliche Hintergründe,

Anwendung, Heilwirkung und praktische Erfahrung führen.“

Initiator

und Mitbegründer dieses Arbeitskreises war der Leipziger

Diplom-Ethnologe Heinz Kucharski (1919-2000). Durch

seine Tätigkeit am Leipziger Museum für Völkerkunde

konnte Kucharski dem Arbeitskreis einerseits Räume und

Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen und

andererseits die Protektion der Museumsleitung angedeihen

lassen. Auch die akademische Ausrichtung des Gremiums und

das wissenschaftliche Renommee seiner Mitglieder trugen

dazu bei, dass der Arbeitskreis trotz staatlicher Überwachung

in seinen Aktivitäten unbehelligt blieb.

Der

Leipziger Arbeitskreis führte in den Jahren nach seiner

Gründung auch regelmäßige öffentliche Veranstaltungen

zum Thema Yoga durch. Es handelte sich dabei meist um

Vorträge über verschiedene Aspekte des Yoga mit

begleitenden Demonstrationen von Yoga-Übungen. Die

Veranstaltungen waren in der Regel sehr gut besucht,

teilweise begehrten mehrere hundert Personen Einlaß in

den Vortragssaal. Durch die Verknüpfung der

theoretischen, wissenschaftlich abgesicherten Vorträge

mit praktischen Yoga-Vorführungen gelang es dem

Arbeitskreis, eine noch vorhandene Skepsis der Bevölkerung

gegenüber den „orientalischen Leibesübungen“ allmählich

abzubauen.

|

|

|

|

Neben

Kucharski und anderen Aktiven taten sich in jener Zeit

besonders zwei Mitglieder des Leipziger Arbeitskreises in

der Förderung des Yoga hervor: Prof. Dr. Fritz Klingberg

und Dr. Dietrich Ebert.

Der

Mediziner Fritz Klingberg machte sich vor allem als

Neurophysiologe einen Namen und forschte in diesem Kontext

auch über Yoga. Zusammen mit Heinz Kucharski hielt

Klingberg ab 1977/78 zahlreiche Vorträge über Yoga in

vielen Städten der DDR. 1979 kam es dann sogar zu einer

ersten Fernsehdiskussion über Yoga. Bekannt wurde

Klingberg auch im Westen durch seine zwölfteilige

Artikelserie „Yoga“, die von Januar bis Dezember 1984

in der populären Ostberliner Zeitschrift „Deine

Gesundheit“ abgedruckt wurde. Wegen der großen

Nachfrage wurde dieser praktische Yoga-Kurs (mit

theoretischen Erläuterungen) 1986 in einem Sonderheft mit

250.000 Exemplaren verbreitet und war bald vergriffen. Da

als Herausgeber dieser Zeitschrift das „Nationale

Komitee für Gesundheitserziehung der DDR“ fungierte,

kann die Veröffentlichung der Artikelserie Klingbergs als

deutliches Anzeichen einer beginnenden Rehabilitierung und

Anerkennung des Yoga durch staatliche Gremien der DDR

betrachtet werden.

Einen

weiteren Schub in diese Richtung bewirkte die Forschungstätigkeit

des Leipziger Mediziners Dietrich Ebert. Ebert gehört

zu den Mitbegründern des „Arbeitskreises für Yoga“

und begann schon ab 1974 mit einer systematischen Sammlung

wissenschaftlicher Yoga-Literatur. Seit 1979 führte er an

der Leipziger Universität physiologische

Laboruntersuchungen zu einigen Effekten der Yoga-Praxis an

in die DDR gereisten oder dort lebenden Indern durch. Später

erweiterte er diese Messungen durch Untersuchung auch

ostdeutscher Yoga-Probanden. Ende 1983 stellte Ebert das

Manuskript für sein Buch „Physiologische Aspekte des

Yoga und der Meditation“ fertig, das 1986 beim „VEB

Georg Thieme Verlag“ in Leipzig erschien.

Das

Erscheinen von Eberts Buch markiert denn auch den endgültigen

Durchbruch in der öffentlichen Anerkennung des Yoga in

der DDR. Spätestens Mitte der achtziger Jahre hatten sich

Yoga-Kurse in nahezu jeder größeren Stadt der DDR

etabliert. Teils wurden diese Kurse privat durchgeführt,

teils aber auch von staatlichen Institutionen oder von

Einrichtungen der Massenorganisationen (FDGB etc.)

getragen. Die zunehmende Wertschätzung der Yoga-Techniken

als geeignete Praxis für die gesundheitliche Prophylaxe

und als (begleitende Maßnahme zu einer) Therapie machte

es schließlich sogar möglich, dass Dietrich Ebert

bereits im Juni 1989 an einem wissenschaftlichen Symposium

zum Thema „Yoga - Körper – Geist“ in Düsseldorf

teilnehmen konnte. Derartige Kontakte zur westlichen

Yoga-Szene wurden mit dem Fall der Mauer Ende 1989 natürlich

erheblich intensiviert und erweitert.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.6

Aktuelle Tendenzen in der gesamtdeutschen Yoga-Szene (seit

1990)

|

|

|

|

Zum

Abschluß meines historischen Überblicks möchte ich noch

auf aktuelle Tendenzen der deutschen Yoga-Szene zu

Sprechen kommen:

-

Mit dem neuen Jahrtausend werden auch hierzulande

Angebote wie „Power-Yoga“, „Fitneß-Yoga“,

„Yoga-Gymnastik“ etc. immer beliebter. Ihren

Ursprung haben viele dieser neuzeitlichen Yoga-Formen

zumeist in den USA. Dort setzte ab Mitte der neunziger

Jahre – zunächst in Kalifornien – ein regelrechter

Boom an Methoden ein, die einerseits sehr dynamische Yoga-Übungen

entwickelten und andererseits begannen, Yoga mit anderen Körperpraktiken

– wie Stretching, Aerobic, Tanz etc. – zu kombinieren.

Bekannter wurden diese neuen Trends bei uns nicht zuletzt

durch zahlreiche Beiträge vor allem der Printmedien aus

dem Bereich der Frauen- und Männerzeitschriften,

Gesundheits- und Lifestyle-Magazine. Das dort abgedruckte

Bekenntnis zahlreicher Prominenter zum Yoga verleiht den

angepriesenen „Power-Yoga“-Formen natürlich zusätzliche

Attraktivität. Es ist daher sicher nicht falsch, diesen

Trend als modernen

Lifestyle-Yoga zu bezeichnen, der zunehmend auch in

Fitneß- und Gymnastik-Studios seine Heimat findet.

-

Damit einher geht eine gesellschaftliche Tendenz,

die zunehmend auch im Yoga ihren Niederschlag findet: das

Bedürfnis und Bestreben nach einer Ich-Stärkung

der Persönlichkeit. Ich beobachte diese Entwicklung etwa

bei Menschen, die sich bei uns für eine Ausbildung

zum/zur Yogalehrer/in bewerben. Immer häufiger melden

sich Frauen und Männer, die (fast) ohne eigene

Yoga-Praxis auf die Idee kommen, sofort den Yoga an andere

weitergeben zu wollen, nicht selten verbunden mit der

Aussage: „Ich habe doch etwas mitzuteilen“.

Eine solche ichbezogene Einstellung, die die Schülerschaft

im Yoga glatt aussparen möchte, war bis vor wenigen

Jahren noch kaum anzutreffen.

-

Fassen wir diese beiden Punkte zusammen, dann läßt

sich verdichtet sagen: Ein Großteil der hiesigen

Yoga-Klientel zeigt sich zunächst nur an der Verbesserung

ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit

interessiert. Salopp ausgedrückt: Muskeln und Ego

sollen dank Yoga wachsen. Die spirituellen Dimensionen des

Yoga werden hier zunächst fast völlig ausgeblendet. Mit

dieser modernen westlichen Entwicklung kann - aus

religionswissenschaftlicher Sicht - nun endgültig von

einer Säkularisierung

(Verweltlichung) des

Yoga gesprochen

werden.

-

Es gilt freilich auch hier: Keine Regel ohne

Ausnahme. Langfristige Beobachtungen der Yoga-Szene legen

nahe, dass Menschen, die länger als drei Jahre Yoga

praktizieren, ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Yoga

zu verändern beginnen. Stehen am Anfang des Yoga-Übens

zumeist körperorientierte Motive - wie der Wunsch nach

„Fitneß“ und „Entspannung“ - im Vordergrund, dann

nennen langjährige Übende eher Ziele wie „Selbst-

und Seinserfahrung“ und fühlen sich durch Yoga auch

insgesamt „religiöser gestimmt“.

Insofern wird abzuwarten bleiben, ob diese Beobachtung aus

der Vergangenheit auch für die neue Generation der

„Lifestyle-Yogis“ zutreffen wird.

Damit

kann festgehalten werden, dass dem populären Trend, einen

säkularisierten Yoga als ideales Fitneß- und

Entspannungssystem anzusehen, ein anderer „Trend“

entgegensteht:

Hier ist Yoga dann in erster Linie Hilfe zur

„Selbstfindung“, ein begleitender Weg zur Bewältigung

von Sinn- und Lebenskrisen, und nicht zuletzt auch Ergänzung

zu oder Ersatz für die angestammte (meist christlich geprägte)

Religiosität, in die der jeweilige Mensch sozialisiert

wurde. In Yoga-Kreisen wird für die Beschreibung dieses

Themenfeldes gerne der Begriff „spirituelle Erfahrung“

verwendet. Diese

Geisteshaltung ist dann wiederum der Auffassung von Yoga

wesentlich näher, wie wir sie im traditionellen Indien

finden.

|

|

|

|

Fazit:

Die zeitgenössische deutsche Yoga-Szene erscheint

vielschichtig und widersprüchlich. Populäre Tendenzen

einer radikalen Säkularisierung des Yoga kontrastieren

mit ernstzunehmenden Versuchen, Yoga als bewährten Mittel

der Selbst- und Seinsfindung und als spirituellen Weg

einzusetzen. Die Zukunft des Yoga in Deutschland bleibt

also spannend.

|

|

________________________________________

|

|

|

|

Dieser Artikel fußt

weitgehend auf den Forschungsergebnissen, die ich im

Rahmen meiner Dissertation gewonnen habe. Vgl.:

C.Fuchs, Yoga in Deutschland. Rezeption -

Organisation - Typologie , Stuttgart (Kohlhammer

Verlag) 1990.

|

|

Vgl.: R. Schmidt, Fakire

und Fakirtum im

alten und modernen Indien, Berlin 1908.

|

|

H.P. Blavatsky, Die

Geheimlehre, 4 Bände, Den Haag (Verlag J.J.

Couvreur) ohne Jahr, Bd.3, 491.

|

|

F. Hartmann, Radscha

Yoga - Hatha Yoga und Tantrika oder Weiße und

schwarze Magie und Hexerei, Calw

(Schatzkammerverlag) ohne Jahr, 122.

|

|

In der modernen Theosophie

- nach 1945 - konnte sich diese radikale Ablehnung des

Hatha-Yoga allerdings nicht halten. Und heute findet

man in einzelnen theosophischen Zeitschriften sogar

eine vorsichtige Propagierung ausgewählter

Hatha-Yoga-Übungen.

|

|

G.R. Heyer, Sinn und

Bedeutung östlicher Weisheit für die abendländische

Seelenführung, in: Olga Fröbe-Kapteyn (Hg.),

Eranos-Jahrbuch 1933 , Zürich 1934, 226 und 235.

|

|

J.H. Schultz, Oberstufe

des autogenen Trainings und Raya-Yoga, in:

„Zeitschrift für die gesamte Neurologie und

Psychiatrie“ Bd.139 (1932), 34.

|

|

Vgl. dazu Schultz`s

Aussage: „Es wird, besonders von Journalisten, sehr

oft behauptet, das autogene Training käme vom Yoga.

Das ist sachlich falsch; das autogene Training hat

sich aus der ärztlichen europäischen Hypnose

entwickelt.“; in: ders., Autogenes Training und

Yoga, in: W. Bitter (Hg.), Abendländische

Therapie und östliche Weisheit, Stuttgart 1968,

166.

|

|

Vgl. dazu meinen Artikel:

C. Fuchs, Yoga in Deutschland, in: „BDY-Information“

[Zeitschrift des „Berufsverbandes der Yogalehrenden

in Deutschland e.V.“] Nr.5-1990, 13-16.

|

|

H. Daiber, Soiree: Selbstschau im Kopfstand - Westöstliche

Erfahrungen mit Yoga, Skript zur gleichnamigen

Sendung des Südwestfunks (SWF II) vom 22.4.1978, 40f.

|

|

Seit Oktober 1998 heißt der BDY nach einer Satzungsänderung:

„Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland

e.V.“.

|

|

Vgl. dazu den Titelbeitrag: Volkssport Yoga –

Heil aus dem Osten?, in: „Der Spiegel“

Nr.5-1975, 92.

|

|

ebenda

|

|

Vgl. dazu etwa: S. Feuerabendt + O. Hammer, Yogatherapie

– Der natürliche Weg zur Gesundheit, München

1987. Dabei ist hervorzuheben, dass Koautor Dr. med.

Oscar Hammer nicht nur Chefarzt verschiedener

Kurkliniken in Bad Nauheim war, sondern dort auch äußerst

erfolgreich Yoga in der Raucherentwöhnung als

Pilotprojekt eingesetzt hat (vgl. ebenda, 263ff.).

|

|

Das Zitat von Karl Marx wird meist inkorrekt als

„Religion ist Opium für das Volk“ wiedergegeben.

Der genaue Wortlaut des Zitates ist aber: „Die

Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das

Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist

geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des

Volkes.“ - Vgl. dazu auch: H. Gollwitzer, Exkurs zu

dem Ausdruck „Opium des Volkes“, in:

Marxismus-Studien IV, Tübingen 1962, 14-19.

|

|

Leider liegt mir der wörtliche Text dieses

DTSB-Beschlusses auf Grund der schlechten

schriftlichen Quellenlage nicht vor. Diese und weitere

Informationen stammen aus einem Interview, das ich am

25.August 1992 in Leipzig mit Heinz Kucharski, dem

ersten Vorsitzenden des „Arbeitskreises Yoga

Darshana“ geführt habe.

|

|

Vgl.: C. Claussen, Konfrontation mit Yoga, in

„esotera“ Nr.11-1977,

1002.

|

|

Aus einer Selbstdarstellung des Arbeitskreises

„Yoga-Darshana“ vom September 1992.

|

|

Vgl.: Dietrich Ebert, Physiologische Aspekte des

Yoga und der Meditation, Leipzig (VEB Georg Thieme

Verlag) 1986; Lizenz-Auflage: Stuttgart (Gustav

Fischer Verlag) 1986.

|

|

Nach Aussage mehrerer ostdeutscher Informanten, wäre

bei einem Fortbestehen der DDR über 1990 hinaus sogar

eine staatliche Förderung von Yoga-Kursen möglich

gewesen.

|

|

Vgl. dazu exemplarisch: Der

Super Wellness-Trend aus USA: Das Neue Power-Yoga,

in: „Freundin“ Nr.8-1999, 56ff.

|

|

Vgl. dazu meinen Beitrag: C. Fuchs, Ich

will Yogalehrer werden. Warum immer mehr Menschen

Yogalehrer und immer weniger Yogaschüler sein möchten,

in: „Yoga aktuell“ Nr.10-(Okt./Nov.) 2001, 20-22.

|

|

Vgl. hierzu exemplarisch: Sonja Gehlen, Veränderungen

des Selbst-Ausdrucks durch Dauerlaufen und Yoga-Übungen.

Eine empirische Studie, „Erste Staatsarbeit“

an der Gesamthochschule Paderborn 1982.

|

|

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang sogar

richtiger, nicht von gegenläufigen Trends zu

sprechen, sondern eher von sich ergänzenden und

sich entwickelnden Lebensentwürfen in den

komplexen Biographien moderner Menschen.

|

|

|

|